L'Équation du Succès

De la modélisation de la réussite

Mon goût pour la philosophie et l’épistémologie me pousse à un réflexe que je considère comme salvateur : celui d’une définition, ou, a minima, d’une distinction, des termes sur lesquels nous allons nous reposer durant toute la durée du présent livre.

L’entrepreneuriat, a fortiori en France, est de ces disciplines dont les pratiquants pêchent bien souvent par précipitation — et par le désintérêt profond qui en découle à l’égard de ce que d’aucun pourrait considérer comme théorique, fondamental ou préliminaire. Dans une injonction constante au chiffre, à la performance et au résultat —dont, d’ailleurs, nous poserons également la définition—, l’entrepreneur se voit capturé dans un maelström fait d’exécution, de tactique et de pratico-pratique. Au détriment de ce qui fait ou défait, au fond du fond, le succès des actions sur lesquelles il compte tant ; à savoir : une compréhension théorique et conceptuelle de ce qu’il est en train de faire.

Mon étude approfondie des écrits et réflexions des entrepreneurs les plus éminents, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs et Peter Thiel en tête, auxquels s’ajoutent, plus récemment, des têtes de proue de la culture entrepreneuriale contemporaine telles que Leila et Alex Hormozi, Alex Becker ou Sam Ovens, mais aussi des investisseurs non moins géniaux —Warren Buffet, Charlie Munger et Ray Dalio en tête de proue—, ont tous contribué à ma prise de conscience d’un réalité éminente, mais dont beaucoup trop d’entrepreneurs font abstraction : le jeu entrepreneurial se gagne, avant toute chose, aux niveaux théoriques et conceptuels. La question de notre accord éthique et moral avec les personnalités susmentionnées —et tout en restant vigilant à un biais du survivant qui n’est jamais très loin— ne saurait nous détourner d’un constat évident : ils et elles ont compris des choses que nous peinons, encore, à maîtriser. Ma thèse, ici, est que toutes choses égales par ailleurs, ces entrepreneurs ne se distinguent pas dans leurs résultats tant par la magnitude de leurs compétences que par la qualité de leur pensée.

Avant de poursuivre, il est de bon ton d’ouvrir, ici, une courte parenthèse. Évidemment, tomber dans l’affirmation que seule une pensée robuste est à l'œuvre dans leur réussite reviendrait à commettre une abjecte erreur de raisonnement. Celle d’un sophisme de la cause unique qui consisterait à mettre le voile sur la multitude de variables qui entrent en ligne de compte dans l’équation du succès, et où l’effort, la longévité, les compétences, mais aussi, en priorités absolues, les principaux capitaux social, économique, culturel et symbolique —dont Bourdieu parlerait infiniment mieux que moi—, ainsi que les déterminismes géographique, génétique et épigénétique, figurent parmi les variables les plus décisives. D’ailleurs, dire cela serait faire, là aussi, abstraction du critère de réussite le plus prépondérant : celui de la variabilité des aléas et du hasard. Au final, à bien y regarder, une version, certes très tronquée, mais approximative de la réalité des principales mécaniques du succès, pourrait prendre l’apparence d’une question telle que celle-ci :

Cette équation est inexacte par nature, car non-exhaustive. Mais là n’est pas la question ; car l’inexactitude est le propre d’un modèle — mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. On pourrait, par exemple, arguer quant à l’emplacement des déterminismes : ont-ils vraiment leur place au côté des capitaux et des compétences, plutôt qu'en tant que composante du Chaos ? Une lecture spinoziste de cette question nous pousserait à répondre que oui, en cela que le fait de contempler nos déterminismes, c’est-à-dire d’en prendre conscience, nous permet, si pas de nous en défaire en totalité, au moins de nous en émanciper avec plus ou moins d’ampleur — mais celle-ci restera, ici, ouverte.

Tout ce que je sais, c’est que ce qui rend cette équation utile, nonobstant son inextricable approximation, est qu’elle nous permet d’identifier la structure hiérarchique, les ordres des grandeurs, entre les différentes variables. Ainsi, si nous nous accordons ici sur la viabilité, même partielle, de cette équation comme représentative des rouages du succès, nous constatons de concert que se dessinent trois niveaux d’importance :

L’impondérable — ou la rencontre entre le hasard, la conjoncture et les aléas. Ce sont tous les facteurs exogènes à ma capacité d’agir, mais qui influent bien plus sur ma trajectoire de réussite qu’aucun autre facteur. À vrai dire, chacune des variables de l’équation découle de ces impondérables. Je n’ai choisi ni mon lieu de naissance, ni l’éducation que j’ai reçue, ni les déterminismes dont je découle, ni les stimuli auxquels j’ai été exposé, ni les opportunités et possibilités qui m’ont été présentées — tout autant de facteurs qui influencent profondément jusqu’à mes aspirations propres. L’adage dit que “quand on veut, on peut”. Je réponds qu’avant de vouloir pouvoir, il faut pouvoir vouloir.

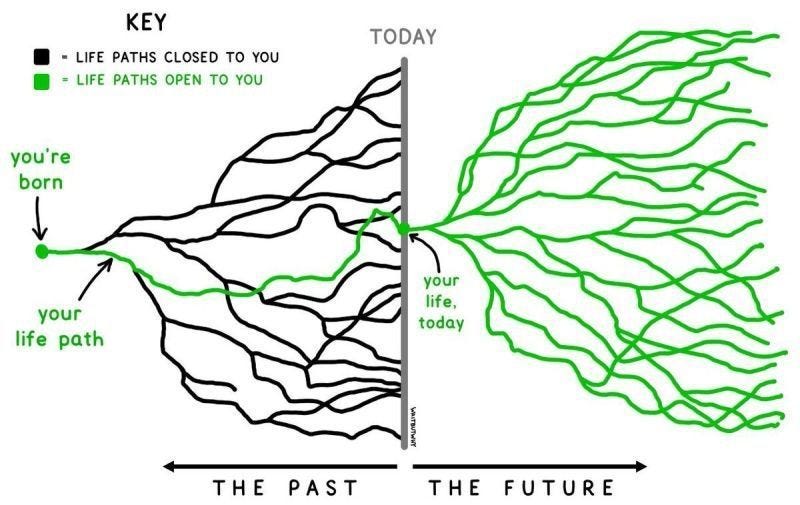

L’idéatif — la somme de toutes mes décisions, de tous mes choix et de tous mes arbitrages. Quel que soit l’objectif entrepris, l’existence consiste en une série continue de choix plus ou moins importants, et aux conséquences plus ou moins profondes. Le chaos diverge en une infinité de possibilités auxquelles il m’appartient de faire sens, hiérarchie et direction. L’essentiel de ma trajectoire de vie, et des réussites ou échecs qui la parsèment, est en majeure partie tracée par les quelques macro-choix —études, carrières, hobbies, passions—, méso-choix —lieu et style de vie, relations— et micro-choix plus quotidiens. La réussite d’un Jeff Bezos ne peut être résumée à un coup du sort, ou à la résultante d’une capacité de travail hors-normes —sinon, tous les addicts au travail seraient milliardaires—. Elle est également le fruit d’une infinité de décisions de plus ou moins grande ampleur, qui lui ont permis de cheminer vers sa situation actuelle.

Crédit : Tim Urban

Le matériel — c’est le niveau des variables de mon existence sur lesquelles je peux influer de près ou de loin. Celle des actions dictées, en bonne partie, par mes choix. La matériel répond de tout ce que je peux faire, produire et développer afin d’infléchir ma trajectoire de vie vers la destination voulue.

Ce qu’on constate ici, c’est que le matériel est influencé dans sa magnitude par l’idéatif, dont la magnitude est elle-même déterminée par l’impondérable. C’est dans ce constat que réside toute l’opportunité de l’idéatif : n’ayant, par définition, aucune mainmise ni capacité d’influence sur l’impondérable, apprendre à améliorer la qualité de mes décisions est, de loin, l’entreprise qui m’expose au plus de retombées positives —d’un ordre de grandeur au moins—, si tant est que je m’astreins à la maximisation des autres variables. Dit plus simplement : je peux travailler aussi dur, aussi longtemps, et mobiliser tous les capitaux du monde, il ne suffira que d’une poignée de mauvaises décisions pour que mon édifice s’écroule comme un vulgaire château de cartes — à l'instar d’à peu près tous les empires que l’espèce humaine ait connus.

Ce que nous venons ici de démontrer avec cette longue parenthèse, c’est que les entrepreneurs mentionnés plus haut ont fait de leurs pensées de véritables avantages comparatifs. Ils ont appris à penser, et de la qualité de cette pensée découle, en toute logique, une somme positive d’actions qui convergent vers l’atteint de leurs objectifs. Mon but, ici, n’est nullement de prétendre que leurs seules pensées et actions ont suffit — ce qui reviendrait à résumer leur réussite à un accomplissement individuel tout à fait erroné, là où, de toute évidence, le génie est toujours collectif. Mon vrai but, par cette démonstration, est de prouver qu’il n’est, pour un entrepreneur, d’entreprise plus bénéfique et rentable que celle d’apprendre à penser.

Un très bon exécutant, qui excelle dans sa pratique mais n’est en mesure d’y apposer la moindre réflexion critique, ne demeure qu’un algorithme de chair de sang spécialisé dans l’accomplissement d’une série de tâches plus ou moins techniques. Pire encore : celui-ci, de par son incapacité à penser, au sens de réfléchir —littéralement : exposer le reflet de l’objet étudié pour mieux le mettre en perspective—, n’est à aucun moment apte à véritablement optimiser son processus de production. Le bûcheron prodige dans le maniement de la scie peut bien scier deux fois plus vite que tous ses homologues, celui-ci verra ses performances terrassées dès lors que l’un d’eux arrivera sur le chantier avec une tronçonneuse prête à l’usage. L’art et la manière de manier la scie est la tradition qui entretient le statu quo ; la démarche intellectuelle qui consiste à trahir la tradition en la questionnant, pour réinventer l’existant est la définition même de l’innovation. Par cette opposition, nous voyons se dessiner ce qui, en arrière cours, constitue l’une des tensions intellectuelles les plus prépondérantes — celle qui oppose pensée analogique et pensée systémique.

To be continued…

– Benoît 🌱🌳

Pour me soutenir :